O neurocirurgião que enfrentou o racismo e identifica o preconceito no olhar

Por Ivan Accioly – ivan-accioly@negrxs50mais.com.br

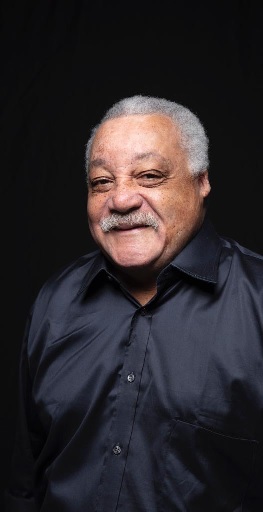

Carioca da rua da Cancela, em São Cristóvão, Ivan Sant’ana Dório nasceu em 07 de julho de 1947, faz 73 anos no próximo mês, e tem muita história para contar. Mas a principal delas é a de que ainda entre três e quatro anos de idade já sabia a profissão que teria: médico. Desde então, não mediu sacrifícios para concretizar o sonho. Enfrentou professores, colegas e pacientes racistas. Ouviu diversas vezes que estava fora do lugar a ele destinado na sociedade, lidou com a falta de dinheiro, a desconfiança e aprendeu a identificar o oponente pelo olhar. Hoje as resistências que enfrenta são menores, mas ainda assim não pode se descuidar.

Um momento decisivo aconteceu na faculdade, quando pediu a um professor para assistir a uma aula de neurocirurgia. A resposta foi: “não vou fazer isso, porque você vai chegar lá e vão rir de você”. Ele entendeu o recado. Foi para o banheiro e chorou. “Chorei até tremer e pensei em largar tudo, pois aquilo realmente não era para mim.” Mas em seguida pensou na mãe, D. Robélia, e conclui que não podia dar aquela decepção a ela que estava dedicando a vida àquele curso dele”.

É nas falas de D. Robélia que ele busca a lembrança sobre a decisão pela medicina como profissão, pois ela contava ao filho que naquela idade ele pediu uma maletinha de médico como presente de Natal. Presente recebido, a ideia se consolidou e a conquistou como incentivadora fundamental. “Eu sou um produto direto da minha mãe. Ela sempre me incentivou e queria que eu estudasse. Não mediu esforços para permitir que eu fosse adiante” .

D.Robélia e Ivan no dia da formatura em 1974

Preto, pobre e fruto da escola pública

Filho de dois baianos, ela costureira e seu Jaime, vendedor de enceradeiras da marca Electrolux, Ivan diz que sempre foi pobre e chegou à medicina graças às escolas públicas. O fundamental na Escola Estadual Pedro Lessa, em Bonsucesso, depois o ginásio e científico no Colégio Pedro II e a faculdade na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (atual Unirio). A mãe estudou até o ciclo fundamental, já quanto ao pai ele não tem certeza sobre se tinha nem mesmo essa formação.

Chegar à medicina não foi fácil. Só conseguiu entrar para a faculdade na terceira tentativa de vestibular. Nas duas primeiras, admite, não se empenhou. “Não escutei os conselhos da minha mãe. Estava mais interessado nas festas, nas namoradas e em jogar basquete no time do Vasco.”

Os fiascos levaram a um impasse familiar. O pai informou que não pagaria mais seus estudos e ainda lhe disse algo que ele nunca esqueceu:

“Você é burro para ser médico. Seu lugar é numa oficina sujando a mão de graxa.”

O pai, seu Jaime, depois que Ivan não passou no primeiro concurso vestibular

Muito estudo e aprovação para três universidades públicas

Restava apenas uma tábua de salvação para seguir adiante com o sonho infantil, a mãe. Ela, depois de muita resistência, cedeu e assumiu a responsabilidade pelo pagamento de um curso pré-vestibular, mas sob condições. Ele teria que abandonar as diversões e se dedicar de verdade aos estudos. Pacto feito, começou um ano de dedicação exclusiva aos livros e de muita restrição financeira. O dinheiro de D. Robélia era suficiente para o pagamento do curso e das passagens de ônibus. Não sobrava nada nem para um sanduíche durante o dia.

As jornadas de estudos iam até uma ou duas da manhã e antes das seis ele já estava de pé para começar o dia. Resultado: Ivan passou em medicina para as três principais faculdades do estado. A Escola de Medicina e Cirurgia (atual Unirio), a UFRJ e a UEG (atual Uerj). “Eram provas separadas, mas eu cheguei muito bem preparado. Foi o ano inteiro de dedicação, deixei tudo de lado, pois era o que queria e tinha assumido um compromisso comigo e com minha mãe.”

Ivan escolheu a Escola de Medicina e Cirurgia, que tinha como hospital escola o Gafrée Guinle, na Tijuca. Em sua turma eram 126 alunos, com, no máximo, dez negros. “Era uma elite cultural, mas não financeira. A maioria era pobre, dos 126 só uns cinco tinham carro.”

Saco com ossos humanos no ônibus lotado

“Eu saía de casa às seis da manhã, pois as aulas começavam às oito horas. Tomava o café da manhã e depois só voltava a comer quando chegava em casa lá pelas oito ou nove da noite. Era fome o dia inteiro.” As aulas na Escola de Medicina, que funcionava na Rua Moncorvo Filho, próximo ao Campo de Santana, no Centro do Rio, terminavam entre cinco e seis da tarde, mas Ivan ainda esperava algum tempo na rua, pois os ônibus de volta para Bonsucesso ficavam lotados no fim da tarde.

Essa volta, lembra ele hoje entre risos, era – muitas vezes – um risco, em função de um hábito que adquiriu. Para estudar com mais vagar, além do material obrigatório de livros e cadernos, carregava um saco cheio de ossos de corpos humanos. “Na época fazia isso tranquilamente, nem pensava no risco de ser parado pela polícia. Imagina o que seria, eu, preto, carregando um monte de ossos. Como iria explicar?”.

O compromisso com o curso foi total e até durante as férias Ivan ia para faculdade estudar. “Esse período foi fundamental para minha carreira na medicina. Algo me dizia que tinha que dar dedicação total. Foi o que fiz, abandonei todo o resto. Nas férias ia para escola estudar anatomia e dissecar cadáver. Desse jeito comecei a ter um horizonte.”

‘Onde já se viu, esse negro se meter a ser médico?’

Na raiz da dedicação estava a voz da mãe que não parava de repetir desde cedo “você tem que estudar para ser alguém na vida”. “Eu tinha essa certeza, sabia que se não estudasse não seria nada e nem ninguém para essa nossa sociedade. Seria mais um negro que não saiu do gueto”. A mãe, além de aconselhar, seguia bancando os estudos e conseguindo até comprar os livros, que, mesmo com os subsídios do governo federal, eram caros. “Para mim era muito difícil, mas tinha gente com mais dificuldades ainda. Muitos me pediam livros emprestados.”

Ele lembra de um amigo, chamado Ancelmo, que morava em Pilares e estava sempre com a mesma roupa. “Achavam que ele era hippie, mas a verdade é que aquela era a única roupa que ele tinha”.

Entre as dificuldades estava o racismo, com o qual aprendeu desde cedo a lidar. No bairro de Bonsucesso, onde viveu desde os cinco anos de idade com os pais e a irmã Yvone, era comum a intromissão de vizinhos que o acusavam de malandro. “Vários diziam que eu era um malandro e que minha mãe se sacrificava à toa. Uma frase comum era: ‘onde já se viu, esse negro se meter a ser médico?’. Ele ouvia e seguia adiante, pois, “não gosto de briga e minha resposta viria de outra forma”.

Ivan com a irmã Yvone

Jazz e histórias de negros americanos ensinam sobre racismo

Na formação dessa resposta estavam os negros norte-americanos. Fã de jazz e música clássica, Ivan acompanhava os programas sobre os gêneros e as histórias de vida dos seus músicos. No dial sempre estavam a JB AM, a Rádio MEC e a Roquete Pinto. “Ouvia as histórias e aprendia o que era o racismo. A crioulada do jazz me marcou muito. Um programa em especial era o do Paulo Santos, que ia ao ar nas noites das terça-feira pela MEC. Ele era médico, paraquedista e contava ótimas histórias sobre o jazz.”

“Eu sempre tive consciência do meu valor, mas nunca me preocupei com isso. Sempre me vesti meio mulambento.”

Ivan Sant’Ana Dório

Ele diz que essa formação paralela foi muito importante e o ajudou a discernir sobre quem valia ou não a pena. “Muito cedo percebi, por exemplo, que tinha gente que me abraçava apenas para dar uma satisfação para o mundo. Eu sou preto, mas era estudante de uma elite, ou já era médico. São pessoas que, se pudessem, me evitariam.”

Ainda no pré-vestibular do curso Miguel Couto, durante uma aula de biologia, que tratava da evolução do sistema nervoso na escala animal, ele disse a uma colega de turma que faria neurocirurgia. Ela o olhou assustada e respondeu “tá maluco?”. De imediato ele entendeu a reação dela, e disse a si mesmo que não interessava, pois era o que queria.

Identificação do preconceito pelo olhar

Já na faculdade pediu a um professor para assistir a uma aula de neurocirurgia. A resposta foi: “Não vou fazer isso, porque você vai chegar lá e vão rir de você”. Mais uma vez ele entendeu o recado. Foi para o banheiro e chorou. “Chorei até tremer e pensei em largar tudo, pois aquilo realmente não era para mim.” Mas em seguida pensou na D. Robélia e conclui que não podia dar aquela decepção a ela que estava dedicando a vida àquele curso dele”.

Respirou fundo, foi a outro professor e encontrou o apoio que precisava. Esse professor o deixou assistir à operação e no final lhe disse: “E aí? Você vai querer fazer neurocirurgia? A resposta foi “Mais ainda”, ao que o professor disse: “Então agora vai para casa e estuda”. Foi o que ele fez ainda durante o curso e ao longo dos últimos 44 anos de formado que completará no próximo dia 3 de dezembro.

Nesse tempo todo enfrentou o preconceito e aprendeu uma forma de o identificar nos olhares. “São formas sutis, muito piores do que os preconceitos abertos. Hoje sou bem mais conhecido, mas ainda vejo os “micro solavancos para trás daqueles que se assustam quando digo que sou neurocirurgião. Tem alguns que quase têm um ataque apoplético.”

Racismo mais explícito em algumas especialidades

Ele sabe que sua escolha é rara e que forma uma “extrema minoria”. Na quarentena tem participado de cursos online com profissionais americanos, franceses, venezuelanos, argentinos, uruguaios, equatorianos, entre outras nacionalidades. E constata a presença de mestiços de índios com brancos, mas raros negros.

Ivan diz que quebrou uma cordilheira para chegar ao atual patamar profissional, pois o racismo na medicina é muito limitador. E cita algumas especialidades como as mais restritas. “Além da minha, a cirurgia plástica, a cardiologia e a oncologia são muito racistas.”

Quando o racismo parte dos pacientes, Ivan tem por princípio desconhecer, focar no seu juramento profissional e fazer o atendimento. Os casos são inúmeros. Num deles, uma senhora branca chega de cadeira de rodas no Hospital Miguel Couto e quando vê a equipe presente na sala, formada por ele mais outras três enfermeiras negras, diz: “Isso aqui tá parecendo a África. Só tem crioulo aqui dentro.” Uma das enfermeiras esboçou uma resposta, mas ele a conteve e se apresentou como o médico. A mulher respondeu: “não gosto de médico preto”. Ele diz que a atendeu sem mudar a expressão, orientou a medicação e seguiu o dia.

Isso aqui tá parecendo a África. Só tem crioulo aqui dentro.

Paciente racista

Ele justifica: “a minha revolta e dor são grandes nesse momento, mas como explicaria à sociedade se não a atendesse, esse era o meu papel, meu juramento, minha profissão. Tenho uma espécie de mantra segundo o qual eu escolho porque e por quem vou sofrer. Se eu ficar remoendo e sofrendo por tudo que sofro no dia-a-dia, já teria morrido de depressão.”

Tem que lutar e quebrar lança

Ele afirma que o cotidiano é muito pesado e que sempre que possível orienta os estudantes de medicina que são negros a não recuarem. “Digo, meu filho, seja o que você quiser fazer, vai adiante. Vá arrombando as portas. Foi maltratado? Estude e demonstre seu valor.”

Ivan ressalta que nem tudo foi dificuldade e que no caminho encontrou pessoas “maravilhosas”. Cita o professor Otoide Morales Pinheiro, que lhe abriu as portas. “Ele era rigoroso, me dava muito esporro quando tinha uma resposta errada, mas sempre justo e me estendeu a mão.” Outro foi o Dr. Renato Tavares Barbosa, com quem fiz a pós-graduação em neurocirurgia; também os professores Sá Fortes, Portugal, Élcio Alvarenga e Regina Alvarenga. Todos brancos. Me ajudaram, mas tive que lutar, mostrar interesse, chegar junto. Quem tem um sonho, tem que lutar. Tem que quebrar lança. Sendo negro, mais ainda.”

Carioca e filho de Iemanjá

A longa trajetória de Ivan inclui uma temporada de 12 anos em Goiânia, a partir de 1980. Ele havia terminado a residência no Hospital da Lagoa – para onde entrou como o terceiro colocado em um concurso com 40 candidatos – quando surgiu o convite. Se transferiu para o Centro-Oeste junto com a mulher, Dalva, com quem estava casado desde 1978, e dois filhos, Marcelo e Carlos Eduardo.

Financeiramente a experiência era positiva, pois ganhava de dez a quinze vezes mais do que no Rio. No entanto, enfrentou um ambiente hostil, que resume da seguinte forma: “o goiano é um povo extremamente bairrista, absolutamente prepotente e bastante racista.” Como exemplo lembra as críticas que questionavam como um “crioulo, malandro do Rio de Janeiro, que mal tinha chegado na cidade com uma mão na frente e outra atrás, podia em apenas seis meses ter comprado um Chevette. Detalhe, era 1980 e o carro era de 1976.”

Em 92 cansou de vez. “Eu disse pra mim mesmo que sou carioca, filho de Iemanjá e não iria morrer naquele lugar seco. Peguei minhas coisas e vim embora. Cheguei aqui desempregado.” A volta foi complicada. Tinha a família para cuidar e começou a correr atrás de trabalho, enquanto buscava concursos públicos para fazer. Em 1994, passou para o município do Rio e foi para o Hospital Municipal Miguel Couto. No ano seguinte fez outro concurso, este federal e passou para o Hospital Federal do Andaraí.

Família, mudanças, doenças e perdas

Até entrar nesses empregos, trabalhou no Hospital Casa do Hemofílico, fez um estágio não remunerado na neurocirurgia do Inca e atendeu clientes em domicílio. Saía de Copacabana e ia de Metrô e trem até Madureira. Em pouco tempo já tinha clientela na capital do samba.

Em 04 de agosto de1992, três meses depois de voltar ao Rio, teve um baque, com a morte do filho mais velho, Marcelo, então com 19 anos, em função de problemas de nascença no pâncreas. “Ele teve uma crise compulsiva e morreu em meus braços. O pâncreas era atrofiado e ele tinha que seguir uma dieta, mas comeu o que não podia.” Em 2000, outra perda, a mulher Dalva, aos 50 anos de idade, morreu devido às complicações com o diabetes. “Ela morreu no dia de Zumbi, 20 de novembro.”

Já o filho Carlos Eduardo, 38 anos, “tem uma saúde de cavalo”, afirma Ivan. “Ele também nos deu um susto quando nasceu, pois o pâncreas era imaturo. Só se desenvolveu depois de nascido. Mas atualmente segue sob controle e faz check-up anual. Está ótimo.”

Um país de pele alva e pele alvo

Sobre a política de segurança, aponta: “estamos virando um país de pele alva e pele alvo. A polícia já confundiu com armas tudo que os negros carregam: guarda chuva, furadeira, chuteira, mochila escolar. Qualquer coisa é desculpa para dar tiro matar os negros. Mesmo sendo um indivíduo vitorioso, como sei que sou, também sou um alvo.”

Preocupado com as futuras gerações, diz que está doendo ver a desigualdade se ampliar durante a pandemia. Cita o caso do Enem e questiona como estão os pobres nas favelas e sem acesso a internet. “O inferno é esse governo que temos. É muita dor termos que enfrentar essa situação. O ensino, a cultura têm que estar ao alcance de todos. Como o menino da comunidade terá acesso?

Estamos virando um país de pele alva e pele alvo.

Ivan Sant’ana Dório

Sobre a neurocirurgia que levou seu nome às manchetes, Ivan prefere passar rápido. “Já deu o que tinha que dar. Tomei antipatia de falar daquele caso do vergalhão. Foi uma exposição midiática enorme, mas sempre disse que o caso não foi nada. Eu e os companheiros de hospital já fizemos cirurgias muito mais importante do ponto de vista da complexidade do que aquela.”

-

Ivan e D. Ivone Lara -

Em Madureira -

No Leblon

Médico em tempo integral e sem folga

Não luto para ser aceito, o que exijo é respeito”

Ivan Sant’ana Dório

Atualmente distribui o tempo entre o Miguel Couto, onde chega todos os dias às 7horas, embora o seu turno só comece às 8horas; o Andaraí, nas noites das segundas-feiras; o Caxias D’Or e o Unimed Barra (para pareceres e/ou cirurgias seletivas) e consultórios em Botafogo (às terças, depois que sai do Miguel Couto) e Maricá (às sextas, também após o Miguel Couto).

“Assim é meu tempo, fazendo o que gosto e digo sempre que quero mais, pois, infelizmente, daqui a pouco, aos 75 anos, a compulsória me pega e terei que deixar os hospitais públicos. Mas não paro de jeito algum. Enquanto o alemão não me abraçar eu quero estar na ativa.”

Samba, medicina e casamento

Amante de samba e suas rodas, pode ser encontrado em várias delas pela cidade. Desde 2010 ao lado da jornalista Kátia Argento, com quem se casou oficialmente em 2012. A história dos dois mescla samba e medicina, com um mal entendido que quase bota tudo a perder, mas que acabou sendo fundamental no encontro. Eles se conheceram quando Ivan operou um tumor no cérebro de Ana Lúcia Xavier Pereira, que era uma mãe afetiva de Kátia.

Katia Argento e Ivan

Nas consultas de pré-operatório, no entanto, Kátia teria recomendado que a operação não fosse feita por Ivan, mas por um outro médico famoso. A informação chegou a Ivan que resolveu, então, que não faria a operação. Um amigo em comum, chamado “Caixão”, entrou no circuito e apaziguou os ânimos, conseguiu convencê-lo e a operação foi um sucesso.

Agradecida e sabendo do gosto do médico, Katia organizou uma roda de samba para 80 pessoas e fez o convite chegar até Ivan, sem, no entanto, ele saber que era o homenageado, que a casa era dela e que ela estava por trás de tudo. Deu certo e ele está por lá até hoje, mas diz: “Na época, se eu soubesse que era ela, eu não teria ido à roda de jeito algum. Armaram para mim e cá estou eu. Foi o melhor que podia ter acontecido.”

Foto em destaque: Paulo Marcos de Mendonça Lima Demais fotos: arquivo pessoal

Leia também:

Empresária diz como enfrenta o racismo e machismo em seu restaurante